30.08.18 ГОРМОНЫ И БИОРИТМЫ. ХУДЕЕМ ВО СНЕ. В. КЛИМОВА И ДР.

Гормоны для похудения

СОДЕРЖАНИЕСВЕРНУТЬ

- Гормон-жиросжигатель

- Инъекции гормона ХГЧ для похудения

- Анализы на гормоны

- Отзывы и результаты худеющих

- Отзывы врачей и специалистов

Биологические ритмы здоровья

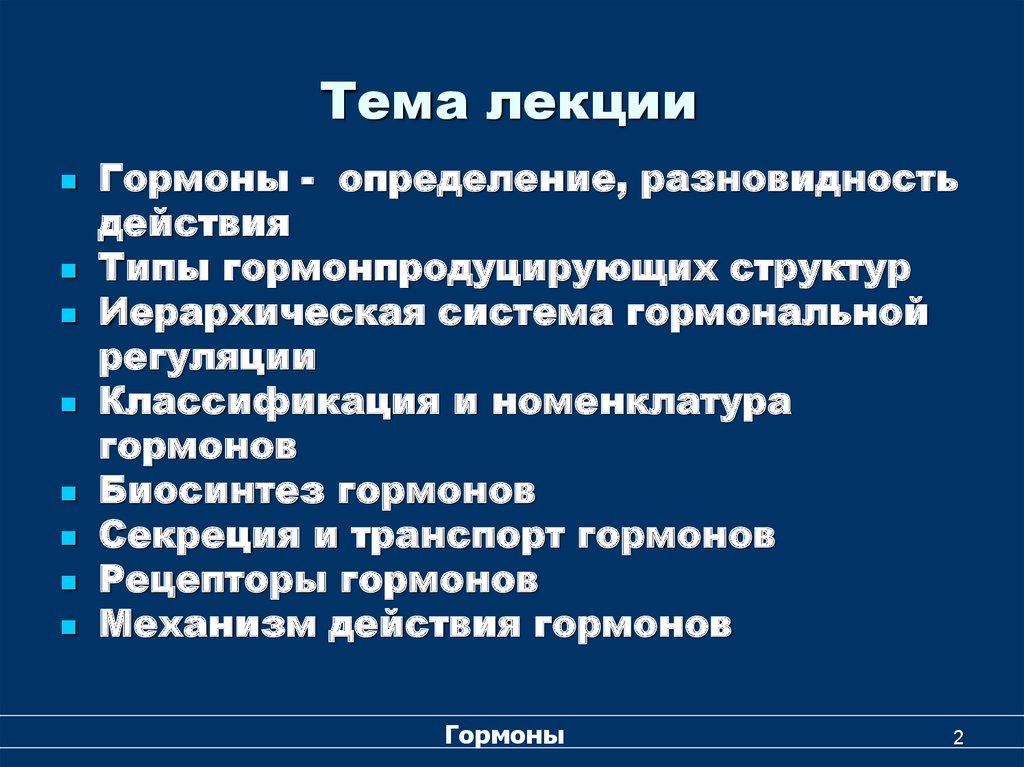

Все живые существа на Земле - от растений до высших млекопитающих - подчиняются суточным ритмам. У человека в зависимости от времени суток циклически меняются физиологическое состояние, интеллектуальные возможности и даже настроение. Ученые доказали, что виной тому колебания концентраций гормонов в крови. В последние годы в науке о биоритмах, хронобиологии было сделано многое, чтобы установить механизм возникновения суточных гормональных циклов. Ученые обнаружили в головном мозге "циркадный центр", а в нем - так называемые "часовые гены" биологических ритмов здоровья.

ХРОНОБИОЛОГИЯ - НАУКА О СУТОЧНЫХ РИТМАХ ОРГАНИЗМА

В 1632 году английский естествоиспытатель Джон Врен в своем "Трактате о травах" ("Herbal Treatise") впервые описал дневные циклы тканевых жидкостей в организме человека, которые он, следуя терминологии Аристотеля, назвал "гуморы" (лат. humor - жидкость). Каждый из "приливов" тканевой жидкости, по мнению Врена, длился шесть часов. Гуморальный цикл начинался в девять часов вечера выделением первой гуморы желчи - "сhole" (греч. cholе - желчь) и продолжался до трех утра. Затем наступала фаза черной желчи - "melancholy" (греч. melas - черный, chole - желчь), за которой следовала флегма - "phlegma" (греч. phlegma - слизь, мокрота), и, наконец, четвертая гумора - кровь.

Конечно, соотнести гуморы с известными ныне физиологическими жидкостями и тканевыми секретами невозможно. Современная медицинская наука никакой связи физиологии с мистическими гуморами не признает. И все же описанные Вреном закономерности смены настроений, интеллектуальных возможностей и физического состояния имеют вполне научную основу.

Наука, изучающая суточные ритмы организма, называется хронобиологией (греч. chronos - время). Ее основные понятия сформулировали выдающиеся немецкий и американский ученые профессора Юрген Ашофф и Колин Питтендриг, которых в начале 80-х годов прошлого века даже выдвигали на соискание Нобелевской премии. Но высшую научную награду они, к сожалению, так и не получили.

Главное понятие хронобиологии - дневные циклы, длительность которых периодична - около (лат. circa) дня (лат. dies). Поэтому сменяющие друг друга дневные циклы называются циркадными ритмами. Эти ритмы напрямую связаны с циклической сменой освещенности, то есть с вращением Земли вокруг своей оси. Они есть у всех живых существ на Земле: растений, микроорганизмов, беспозвоночных и позвоночных животных, вплоть до высших млекопитающих и человека.

Каждому из нас известен циркадный цикл "бодрствование - сон".

В 1959 году Ашофф обнаружил закономерность, которую Питтендриг предложил назвать "правилом Ашоффа". Под этим названием оно вошло в хронобиологию и историю науки. Правило гласит: "У ночных животных активный период (бодрствование) более продолжителен при постоянном освещении, в то время как у дневных животных бодрствование более продолжительно при постоянной темноте". И действительно, как впоследствии установил Ашофф, при длительной изоляции человека или животных в темноте цикл "бодрствование - сон" удлиняется за счет увеличения продолжительности фазы бодрствования. Из правила Ашоффа следует, что именно свет определяет циркадные колебания организма.

ГОРМОНЫ И БИОРИТМЫ

В течение циркадного дня (бодрствования) наша физиология в основном настроена на переработку накопленных питательных веществ, чтобы получить энергию для активной дневной жизни. Напротив, во время циркадной ночи питательные вещества накапливаются, происходят восстановление и "починка" тканей. Как оказалось, эти изменения в интенсивности обмена веществ регулируются эндокринной системой, то есть гормонами. В том, как работает эндокринный механизм управления циркадными циклами, есть много общего с гуморальной теорией Врена.

Вечером, перед наступлением ночи, в кровь из так называемого верхнего мозгового придатка - эпифиза выделяется "гормон ночи" - мелатонин. Это удивительное вещество производится эпифизом только в темное время суток, и время его присутствия в крови прямо пропорционально длительности световой ночи.

В ряде случаев бессонница у пожилых людей связана с недостаточностью секреции мелатонина эпифизом. Препараты мелатонина часто используют в качестве снотворных.

Мелатонин вызывает снижение температуры тела, кроме того, он регулирует продолжительность и смену фаз сна. Дело в том, что человеческий сон представляет собой чередование медленноволновой и парадоксальной фаз.

Медленноволновый сон характеризуется низкочастотной активностью коры полушарий. Это - "сон без задних ног", время, когда мозг полностью отдыхает.

Во время парадоксального сна частота колебаний электрической активности мозга повышается, и мы видим сны. Эта фаза близка к бодрствованию и служит как бы "трамплином" в пробуждение. Медленноволновая и парадоксальная фазы сменяют одна другую 4-5 раз за ночь, в такт изменениям концентрации мелатонина.

Наступление световой ночи сопровождается и другими гормональными изменениями:

повышается выработка гормона роста и

снижается выработка адренокортикотропного гормона (АКТГ) другим мозговым придатком - гипофизом.

Гормон роста стимулирует анаболические процессы, например размножение клеток и накопление питательных веществ (гликогена) в печени. Не зря говорят: "Дети растут во сне".

АКТГ вызывает выброс в кровь адреналина и других "гормонов стресса" (глюкокортикоидов) из коры надпочечников, поэтому снижение его уровня позволяет снять дневное возбуждение и мирно заснуть.

В момент засыпания из гипофиза выделяются опиоидные гормоны, обладающие наркотическим действием, - эндорфины и энкефалины. Именно поэтому процесс погружения в сон сопровождается приятными ощущениями.

Перед пробуждением здоровый организм должен быть готов к активному бодрствованию, в это время кора надпочечников начинает вырабатывать возбуждающие нервную систему гормоны - глюкокортикоиды. Наиболее активный из них -

кортизол, который приводит

к повышению давления,

учащению сердечных сокращений,

повышению тонуса сосудов и

снижению свертываемости крови.

Вот почему клиническая статистика свидетельствует о том, что острые сердечные приступы и внутримозговые геморрагические инсульты в основном приходятся на раннее утро.

Сейчас разрабатываются препараты, снижающие артериальное давление, которые смогут достигать пика концентрации в крови только к утру, предотвращая смертельно опасные приступы.

Почему некоторые люди встают "ни свет, ни заря", а другие не прочь поспать до полудня? Оказывается, известному феномену "сов и жаворонков" есть вполне научное объяснение, которое базируется на работах Жэми Зейцер из Исследовательского центра сна (Sleep Research Center) Станфордского университета в Калифорнии.

Она установила, что у "сов" минимальная концентрация кортизола в крови обычно приходится на середину ночного сна, а ее пик достигается перед пробуждением.

У "жаворонков" максимум выброса кортизола происходит раньше, чем у большинства людей, - в 4-5 часов утра. Поэтому "жаворонки" более активны в утренние часы, но быстрее утомляются к вечеру. Их обычно рано начинает клонить ко сну, поскольку гормон сна - мелатонин поступает в кровь задолго до полуночи.

У "сов" ситуация обратная: мелатонин выделяется позже, ближе к полуночи, а пик выброса кортизола сдвинут на 7-8 часов утра. Указанные временные рамки сугубо индивидуальны и могут варьировать в зависимости от выраженности утреннего ("жаворонки") или вечернего ("совы") хронотипов.

"ЦИРКАДНЫЙ ЦЕНТР" НАХОДИТСЯ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ

Что же это за орган, который управляет циркадными колебаниями концентрации гормонов в крови? На этот вопрос ученые долгое время не могли найти ответ. Но ни у кого из них не возникало сомнений, что "циркадный центр" должен находиться в головном мозге. Его существование предсказывали и основатели хронобиологии Ашофф и Питтендриг. Внимание физиологов привлекла давно известная анатомам структура головного мозга - супрахиазматическое ядро, расположенное над (лат. super) перекрестом (греч. chiasmos) зрительных нервов. Оно имеет сигарообразную форму и состоит, например, у грызунов всего из 10 000 нейронов, что очень немного. Другое же, близко расположенное от него, ядро, параветрикулярное, содержит сотни тысяч нейронов. Протяженность супрахиазматического ядра также невелика - не более половины миллиметра, а объем - 0,3 мм3 .

В 1972 году двум группам американских исследователей удалось показать, что супрахиазматическое ядро и есть центр управления биологическими часами организма. Для этого они разрушили ядро в мозге мышей микрохирургическим путем. Роберт Мур и Виктор Эйхлер обнаружили, что у животных с нефункционирующим супрахиазматическим ядром пропадает цикличность выброса в кровь гормонов стресса - адреналина и глюкокортикоидов. Другая научная группа под руководством Фредерика Стефана и Ирвина Цукера изучала двигательную активность грызунов с удаленным "циркадным центром". Обычно мелкие грызуны после пробуждения все время находятся в движении. В лабораторных условиях для регистрации движения к колесу, в котором животное бежит на месте, подсоединяется кабель. Мышки и хомячки в колесе диаметром 30 см пробегают 15-20 км за день! По полученным данным строятся графики, которые называются актограммами. Оказалось, что разрушение супрахиазматического ядра приводит к исчезновению циркадной двигательной активности животных: периоды сна и бодрствования становятся у них хаотичными. Они перестают спать в течение циркадной ночи, то есть в светлое время суток, и бодрствовать циркадным днем, то есть с наступлением темноты.

Супрахиазматическое ядро - структура уникальная. Если ее удалить из мозга грызунов и поместить в "комфортные условия" с теплой питательной средой, насыщенной кислородом, то несколько месяцев в нейронах ядра будут циклически меняться частота и амплитуда поляризации мембраны, а также уровень выработки различных сигнальных молекул - нейротрансмиттеров, передающих нервный импульс с одной клетки на другую.

Что помогает супрахиазматическому ядру сохранять такую стабильную цикличность? Нейроны в нем очень плотно прилегают друг к другу, формируя большое количество межклеточных контактов (синапсов). Благодаря этому изменения электрической активности одного нейрона мгновенно передаются всем клеткам ядра, то есть происходит синхронизация деятельности клеточной популяции. Помимо этого, нейроны супрахиазматического ядра связаны особым видом контактов, которые называются щелевыми. Они представляют собой участки мембран соприкасающихся клеток, в которые встроены белковые трубочки, так называемые коннексины. По этим трубочкам из одной клетки в другую движутся потоки ионов, что также синхронизирует "работу" нейронов ядра. Убедительные доказательства такого механизма представил американский профессор Барри Коннорс на ежегодном съезде нейробиологов "Neuroscience-2004", прошедшим в октябре 2004 года в Сан-Диего (США).

По всей вероятности, супрахиазматическое ядро играет большую роль в защите организма от образования злокачественных опухолей. Доказательство этого в 2002 году продемонстрировали французские и британские исследователи под руководством профессоров Франсис Леви и Майкла Гастингса. Мышам с разрушенным супрахиазматическим ядром прививали раковые опухоли костной ткани (остеосаркома Глазго) и поджелудочной железы (аденокарцинома). Оказалось, что у мышей без "циркадного центра" скорость развития опухолей в 7 раз выше, чем у их обычных собратьев. На связь между нарушениями циркадной ритмики и онкологическими заболеваниями у человека указывают и эпидемиологические исследования. Они свидетельствуют о том, что частота развития рака груди у женщин, длительно работающих в ночную смену, по разным данным, до 60% выше, чем у женщин, работающих в дневное время суток.

ЧАСОВЫЕ ГЕНЫ

Уникальность супрахиазматического ядра еще и в том, что в его клетках работают так называемые часовые гены. Эти гены были впервые обнаружены у плодовой мушки дрозофилы в аналоге головного мозга позвоночных животных - головном ганглии, протоцеребруме. Часовые гены млекопитающих по своей нуклеотидной последовательности оказались очень похожи на гены дрозофилы. Выделяют два семейства часовых генов - периодические (Пер1, 2, 3) и криптохромные (Кри1 и 2). Продукты деятельности этих генов, Пер- и Кри-белки, обладают интересной особенностью. В цитоплазме нейронов они образуют между собой молекулярные комплексы, которые проникают в ядро и подавляют активацию часовых генов и, естественно, выработку соответствующих им белков. В результате концентрация Пер- и Кри-белков в цитоплазме клетки уменьшается, что снова приводит к "разблокированию" и активации генов, которые начинают производить новые порции белков. Так обеспечивается цикличность работы часовых генов. Предполагается, что часовые гены как бы настраивают биохимические процессы, происходящие в клетке, на работу в циркадном режиме, но то, как происходит синхронизация, пока непонятно.

Интересно, что у животных, из генома которых генно-инженерными методами исследователи удалили один из часовых генов Пер 2, спонтанно развиваются опухоли крови - лимфомы.

СВЕТОВОЙ ДЕНЬ И БИОРИТМЫ

Циркадные ритмы "придуманы" природой, чтобы приспособить организм к чередованию светлого и темного времени суток и поэтому не могут не быть связаны с восприятием света. Информация о световом дне поступает в супрахиазматическое ядро из светочувствительной оболочки (сетчатки) глаза. Световая информация от фоторецепторов сетчатки, палочек и колбочек по окончаниям ганглионарных клеток передается в супрахиазматическое ядро. Ганглионарные клетки не просто передают информацию в виде нервного импульса, они синтезируют светочувствительный фермент - меланопсин. Поэтому даже в условиях, когда палочки и колбочки не функционируют (например, при врожденной слепоте), эти клетки способны воспринимать световую, но не зрительную информацию и передавать ее в супрахиазматическое ядро.

Можно подумать, что в полной темноте никакой циркадной активности у супрахиазматического ядра наблюдаться не должно. Но это совсем не так: даже в отсутствие световой информации суточный цикл остается стабильным - изменяется лишь его продолжительность. В случае когда информация о свете в супрахиазматическое ядро не поступает, циркадный период у человека по сравнению с астрономическими сутками удлиняется. Чтобы доказать это, в 1962 году "отец хронобиологии" профессор Юрген Ашофф, о котором шла речь выше, на несколько дней поместил в абсолютно темную квартиру двух волонтеров - своих сыновей. Оказалось, что циклы "бодрствование - сон" после помещения людей в темноту растянулись на полчаса. Сон в полной темноте становится фрагментар ным, поверхностным, в нем доминирует медленноволновая фаза. Человек перестает ощущать сон как глубокое отключение, он как бы грезит наяву. Через 12 лет француз Мишель Сиффрэ повторил эти эксперименты на себе и пришел к аналогичным результатам. Интересно, что у ночных животных цикл в темноте, наоборот, сокращается и составляет 23,4 часа. Смысл таких сдвигов в циркадных ритмах до сих пор не вполне ясен.

Изменение длительности светового дня влияет на активность супрахиазматического ядра. Если животных, которых в течение нескольких недель содержали в стабильном режиме (12 часов при свете и 12 часов в темноте), затем помещали в другие световые циклы (например, 18 часов при свете и 6 часов в темноте), у них происходило нарушение периодичности активного бодрствования и сна. Подобное происходит и с человеком, когда изменяется освещенность.

Цикл "сон - бодрствование" у диких животных полностью совпадает с периодами светового дня. В современном человеческом обществе "24/7" (24 часа в сутках, 7 дней в неделе) несоответствие биологических ритмов реальному суточному циклу приводит к "циркадным стрессам", которые, в свою очередь, могут служить причиной развития многих заболеваний, включая депрессии, бессонницу, патологию сердечно-сосудистой системы и рак. Существует даже такое понятие, как сезонная аффективная болезнь - сезонная депрессия, связанная с уменьшением продолжительности светового дня зимой. Известно, что в северных странах, например в Скандинавии, где несоответствие длительности светового дня активному периоду особенно ощутимо, среди населения очень велика частота депрессий и суицидов.

При сезонной депрессии в крови больного повышается уровень основного гормона надпочечников - кортизола, который сильно угнетает иммунную систему. А сниженный иммунитет неминуемо ведет к повышенной восприимчивости к инфекционным болезням. Так что не исключено, что короткий световой день - одна из причин всплеска заболеваемости вирусными инфекциями в зимний период.

СУТОЧНЫЕ РИТМЫ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ

На сегодняшний день установлено, что именно супрахиазматическое ядро посылает сигналы в центры мозга, ответственные за циклическую выработку гормонов-регуляторов суточной активности организма. Одним из таких регуляторных центров служит паравентрикулярное ядро гипоталамуса, откуда сигнал о "запуске" синтеза гормона роста или АКТГ передается в гипофиз. Так что супрахиазматическое ядро можно назвать "дирижером" циркадной активности организма. Но и другие клетки подчиняются своим циркадным ритмам.

Известно, что в клетках сердца, печени, легких, поджелудочной железы, почек, мышечной и соединительной тканей работают часовые гены. Деятельность этих периферических систем подчинена своим собственным суточным ритмам, которые в целом совпадают с цикличностью супрахиазматического ядра, но сдвинуты во времени. Вопрос о том, каким образом "дирижер циркадного оркестра" управляет функционированием "оркестрантов", остается ключевой проблемой современной хронобиологии.

Циклично функционирующие органы довольно легко вывести из-под контроля супрахиазмати ческого ядра. В 2000-2004 годах вышла серия сенсационных работ швейцарской и американской исследовательских групп, руководимых Юли Шиблером и Майклом Менакером. В экспериментах, проведенных учеными, ночных грызунов кормили только в светлое время суток. Для мышей это так же противоестественно, как для человека, которому давали бы возможность есть только ночью. В результате циркадная активность часовых генов во внутренних органах животных постепенно перестраивалась полностью и переставала совпадать с циркадной ритмикой супрахиазматического ядра. Возвращение же к нормальным синхронным биоритмам происходило сразу после начала их кормления в обычное для них время бодрствования, то есть ночное время суток. Механизмы этого феномена пока неизвестны. Но одно ясно точно:

вывести все тело из-под контроля супрахиазматического ядра просто - надо лишь кардинально изменить режим питания, начав обедать по ночам.

Поэтому строгий режим приема пищи не пустой звук. Особенно важно следовать ему в детстве, поскольку биологические часы "заводятся" в самом раннем возрасте.

Сердце, как и все внутренние органы, тоже обладает собственной циркадной активностью. В искусственных условиях оно проявляет значительные циркадные колебания, что выражается в циклическом изменении его сократительной функции и уровня потребления кислорода.

Биоритмы сердца совпадают с активностью "сердечных" часовых генов. В гипертрофированном сердце (в котором мышечная масса увеличена из-за разрастания клеток) колебания активности сердца и "сердечных" часовых генов исчезают. Поэтому не исключено и обратное: сбой в суточной активности клеток сердца может вызвать его гипертрофию с последующим развитием сердечной недостаточности. Так что нарушения режима дня и питания с большой вероятностью могут быть причиной сердечной патологии.

Суточным ритмам подчинены не только эндокринная система и внутренние органы, жизнедеятельность клеток в периферических тканях тоже идет по специфической циркадной программе. Эта область исследований только начинает развиваться, но уже накоплены интересные данные. Так, в клетках внутренних органов грызунов синтез новых молекул ДНК преимущественно приходится на начало циркадной ночи, то есть на утро, а деление клеток активно начинается в начале циркадного дня, то есть вечером. Циклически меняется интенсивность роста клеток слизистой оболочки рта человека. Что особенно важно, согласно суточным ритмам меняется и активность белков, отвечающих за размножение клеток, например топоизомеразы II α - белка, который часто служит "мишенью" действия химиотерапевтических препаратов. Данный факт имеет исключительное значение для лечения злокачественных опухолей. Как показывают клинические наблюдения, проведение химиотерапии в циркадный период, соответствующий пику выработки топоизомеразы, намного эффективнее, чем однократное или постоянное введение химиопрепаратов в произвольное время.

Ни у кого из ученых не вызывает сомнения, что циркадные ритмы - один из основополагающих биологических механизмов, благодаря которому за миллионы лет эволюции все обитатели Земли приспособились к световому суточному циклу. Хотя человек и является высокоприспособленным существом, что и позволило ему стать самым многочисленным видом среди млекопитающих, цивилизация неизбежно разрушает его биологический ритм. И в то время как растения и животные следуют природной циркадной ритмике, человеку приходится намного сложнее. Циркадные стрессы - неотъемлемая черта нашего времени, противостоять им крайне непросто. Однако в наших силах бережно относиться к "биологическим часам" здоровья, четко следуя режиму сна, бодрствования и питания.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АДГ — антидиуретический гормон

АКТГ — адренокортикотропный гормон АЯ — аркуатное ядро БИК — болезнь Иценко—Кушинга ГК — гиперпролактинемический гипогонадизм ДГЭА —дигидроэпиандростерон ДОКА — дигидрооксикортикостерои-ацетат ИГ —идиопатическая галакторея -

ИПФ-1—инсулиноподобный фактор 1

ИПФ-2 — инсулиноподобный фактор 2 17-КС — 17-кетостероиды КТ —кальцитонии

ЛГ —лютеинизирующий гормон (лютрошга) ЛГ-РГ — люлиберин

МСГ — меланоцитстимулирующий гормон (меланотропин) НА — нервная анорексия НГ — нормопролактинемическая галакторея 11-ОКС — 11-оксикортикостерон 17-ОКС —-17-оксикортикостерон 18-ОН-ДОК — 18-гидрокси-11-деоксикортикостерон 17-ОН-ОКС — 17-гидрокси-оксикортикостерон ПА — психогенная аменорея ПВЯ — паравентрикулярное ядро ПТГ — паратгормон ПРЛ — пролактин РАП — рениновая активность плазмы

СД — сахарный диабет СИК — синдром Иценко—Кушинга СОЯ — супраоптическое ядро СПГА — синдром персистирующей галактореи-аменореи СПТС — синдром «пустого» турецкого седла СПЯ—синдром поликистоза яичников

СТГ — соматотропный гормон (соматотропин) СХЯ — супрахиазматическое ядро Т3 — трийодтиронин Т* — тироксин

ТТГ — тиреотропный гормон (тиротропин) ТРГ —тиролиберин

ФСГ — фолликулостимулирующий гормон (фоллитропин) ХВЧГ — хроническая внутричерепная гипертензия ХГ —хориогонин ЭЭГ — электроэнцефалография ЯМР — ядерно-магнитный резонанс

АДГ — антидиуретический гормон

АКТГ — адренокортикотропный гормон АЯ — аркуатное ядро БИК — болезнь Иценко—Кушинга ГК — гиперпролактинемический гипогонадизм ДГЭА —дигидроэпиандростерон ДОКА — дигидрооксикортикостерои-ацетат ИГ —идиопатическая галакторея -

ИПФ-1—инсулиноподобный фактор 1

ИПФ-2 — инсулиноподобный фактор 2 17-КС — 17-кетостероиды КТ —кальцитонии

ЛГ —лютеинизирующий гормон (лютрошга) ЛГ-РГ — люлиберин

МСГ — меланоцитстимулирующий гормон (меланотропин) НА — нервная анорексия НГ — нормопролактинемическая галакторея 11-ОКС — 11-оксикортикостерон 17-ОКС —-17-оксикортикостерон 18-ОН-ДОК — 18-гидрокси-11-деоксикортикостерон 17-ОН-ОКС — 17-гидрокси-оксикортикостерон ПА — психогенная аменорея ПВЯ — паравентрикулярное ядро ПТГ — паратгормон ПРЛ — пролактин РАП — рениновая активность плазмы

СД — сахарный диабет СИК — синдром Иценко—Кушинга СОЯ — супраоптическое ядро СПГА — синдром персистирующей галактореи-аменореи СПТС — синдром «пустого» турецкого седла СПЯ—синдром поликистоза яичников

СТГ — соматотропный гормон (соматотропин) СХЯ — супрахиазматическое ядро Т3 — трийодтиронин Т* — тироксин

ТТГ — тиреотропный гормон (тиротропин) ТРГ —тиролиберин

ФСГ — фолликулостимулирующий гормон (фоллитропин) ХВЧГ — хроническая внутричерепная гипертензия ХГ —хориогонин ЭЭГ — электроэнцефалография ЯМР — ядерно-магнитный резонанс

Механизм похудения

На самом деле влияние гормонов на похудение очень велико. Каждый из них может стать причиной избыточной массы, и если не знать, как привести тот или иной показатель в норму, можно навсегда расстаться с мечтой о стройной фигуре. Ищите в списке то вещество, которого не хватает вашему организму, и выясняйте, как оно работает с вашим весом.

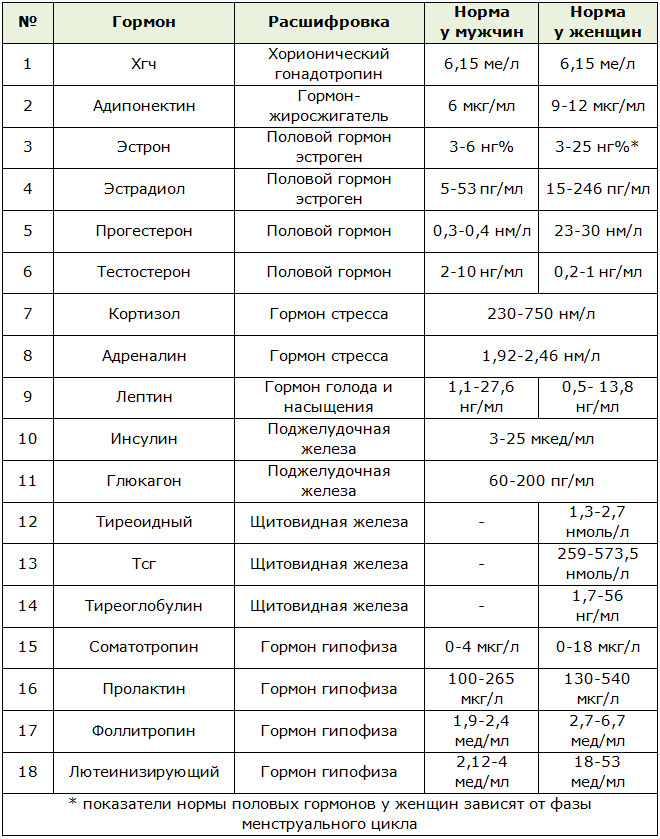

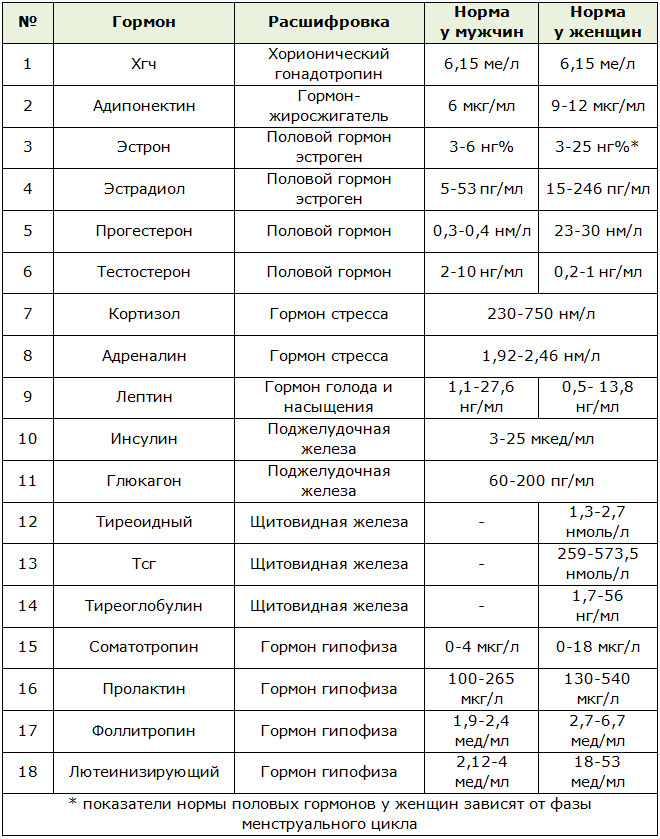

ХГЧ (хорионический гонадотропин человека):

- стимулирует синтез половых гормонов;

- восстанавливает либидо после тяжёлых тренировок;

- сохраняет результаты после приёма анаболиков;

- сжигает жировую прослойку;

- сохраняет мышечную массу в полном объёме.

Адипонектин (гормон-жиросжигатель):

- регулирует уровень глюкозы в крови;

- расщепляет жирные кислоты;

- при достаточном содержании в крови способствует быстрому похудению;

- обеспечивает связь между ЦНС и жировой тканью, сообщая мозгу, что надо худеть;

- контролирует процессы, провоцирующие набор лишнего веса.

Эстрогены:

- необходимы женщинам для стройной, красивой фигуры, которая отличает их от мужчин: выдающаяся грудь, тонкая талия и в меру крутые бёдра с ягодицами;

- эффективны против ожирения;

- назначаются для устранения метаболического синдрома;

- улучшают обмен веществ;

- способствуют росту костной и мышечной ткани;

- сжигают жир;

- улучшают настроение;

- снижают аппетит.

Эстрадиол:

- замедляет рост жировых клеток, не позволяя накапливать жир;

- делает фигуру женщин идеальной: талию тонкой, а грудь и бёдра — упругими и крутыми;

- избавляет от отёков.

Прогестерон:

- контролирует количество кожного сала;

- отвечает за лишний вес;

- нормализует обмен веществ;

- от него зависит аппетит и тяга к сладкому;

- его избыток приводит к расслаблению мышц желудка, в результате чего он требует больше еды;

- влияет на соотношение других гормонов в организме, нарушение которого приводит к ожирению.

Тестостерон:

- играет ключевую роль для похудения мужчин;

- повышает либидо;

- удерживает равновесие между жировыми запасами и мышечной массой;

- нормализует многие биохимические процессы;

- расщепляет жиры;

- контролирует функционирование сальных желез;

- приводит в норму уровень глюкозы;

- повышает активность, препятствует переутомлению;

- эти мужские гормоны — прекрасные антидепрессанты, которые не дают «заедать» проблемы вредными вкусностями.

Эндорфины:

- позволяют человеку самостоятельно контролировать гормональное похудение;

- создают чувство удовольствия при поглощении еды, из-за чего хочется есть снова и снова;

- превращают пищу в средство для нормализации психоэмоционального состояния.

Адреналин:

- ускоряет метаболизм;

- расщепляет жиры;

- снижает аппетит;

- обеспечивает телу термогенез;

- помогает забыть о перекусах и сладком;

- снижает калорийность рациона.

Кортизол:

- провоцирует затяжной физический или эмоциональный стресс;

- для получения энергии повышает глюкозу в крови, используя мышечную ткань;

- включает процессы разрушения: прекращает синтез белка, расщепляет мышечные волокна до аминокислот;

- увеличивает количество висцерального жира в области живота (о диете для решения данной проблемы, читайте в статье по ссылке).

Инсулин:

- повышенное содержание гормона усиливает аппетит;

- из-за этого приёмы пищи учащаются;

- повышает давление;

- провоцирует нездоровую тягу к сладкому;

- формирует углеводную зависимость.

Глюкагон:

- гормон поджелудочной железы, невероятно полезный для похудения, в отличие от инсулина;

- поддерживает стабильный уровень глюкозы;

- ускоряет распад жиров;

- снижает холестерин;

- выводит из клеток инсулин.

Лептин и грелин:

- лептин — гормон сытости, под контролем которого находятся все энергетические обмены, совершаемые в организме. Его участие в процессе похудения определяется единственной функцией — именно он посылает мозгу сигнал о том, что приём пищи пора заканчивать;

- грелин — гормон голода, действует совершенно в противоположном направлении — сообщает мозгу о сильном желании покушать.

Щитовидная железа:

- тироксин, тиреокальцитонин, трийодтиронин (гормоны щитовидной железы) принимают активное участие во всех биохимических процессах, происходящих в человеческом теле, — при их уменьшении наблюдается стремительный набор веса;

- они стимулируют обмен веществ;

- подавляют аппетит;

- ускоряют расщепление жировой ткани;

- усиливают теплопродукцию;

- по мнению специалистов, это самые активные гормоны, способствующие похудению.

Соматотропный гормон роста:

- ускоряет метаболизм;

- способствует синтезу белка и предотвращает его распад;

- замедляет отложение подкожного жира;

- нормализует углеводный обмен;

- регулирует количество жирных кислот;

- без него невозможен распад жировых клеток.

=================================================================

История нашего обмана, или Как питаться, чем лечиться, как не облучиться, чтобы остаться здоровымЮрий Гаврилович Мизун

ГОРМОНЫ.

ГОРМОНЫ.

Содержание книги

- Введение

- Чем мы питаемся

- Качество продуктов питания

- Мясо

- Рыба

- Каши

- Молоко

- Кефир

- Фастфуд

- Яйца перепелиные

- Колбаса

- Сосиски для нищих

- Пища из кубиков

- Что едят дети дома

- Что едят дети в школе

- Питание беременных

- Питание мозга, память

- Соевые соусы

- Снеки

- Соя

- Сахар

- Шоколад

- Жевательная резинка

- Мифы и факты о «белой смерти»

- Кофе

- Квас

- Переваривание пищи

- Проблемы ожирения

- Упаковка

- Генно-модифицированные организмы

- Вода

- Вода химически загрязненная

- Вода бутилированная

- Кока-кола

- Газировка

- Квасные напитки

- Соки

- Упаковка, изделия из пластика и посуда

- Витамины и минералы

- Земляника

- Брусника

- Клубника

- Шиповник

- Черника

- Малина лесная

- Смородина

- Клюква

- Облепиха

- Фейхоа

- Киви

- Слива

- Груши

- Виноград

- Мед

- Ананас

- Папайя

- Апельсины

- Яблоки

- Вишня

- Топинамбур

- Орехи

- Грибы

- Баклажаны

- Дыня

- Томаты

- Огурцы

- Петрушка

- Укроп

- Капуста

- Кресс-салат

- Зеленый чай

- Водоросли

- Лук

- Чем мы умываемся, красимся и душимся

- Косметика

- Влажные салфетки

- Мыло и моющие средства

- Зубные пасты, ополаскиватели и освежители для полости рта

- Шампуни, краски, спрей для волос и гели

- Краска для волос

- Дезодоранты, антиперспиранты, спреи для тела

- Кремы

- Консерванты

- Химикаты в крови

- Чем мы дышим

- Чем мы облучаемся

- Электромагнитное излучение вокруг нас

- Электромагнитные излучения бытовых приборов

- Стандарты электромагнитной безопасности

- Чем и как мы лечимся

- Качество лекарств

- Как принимать лекарства

- Гормоны

- Первая помощь больному до прихода врача

- Лечимся рыбой и травами

- Лечимся от простуды

- Приложения

- Полный список веществ с индексом Е

- Красители

- Консерванты

- Кислоты, антиоксиданты, минеральные соли

- Растительные смолы, эмульгаторы, стабилизаторы и прочее

- Минеральные соли и вещества, препятствующие слипанию

- Ароматизаторы

- Список некоторых синтетических реагентов, применяемых в косметике пищевой промышленности (европейские американские обозначения)

- Таблица совместимости продуктов

Худеем во сне. Биоритмы стройности

|

Комментариев нет:

Отправить комментарий